始于思考,行于探索,成于实践。2025年9月26日下午,江苏省 2024 年教育科学规划重点课题“基于科学工程实践的高中化学项目式学习活动开发与实施研究”课题组全体成员,携手常州市高中化学学科领军教师团队成员,以及局属、新北区和经开区高三化学教师,共同走进常州市戚墅堰高级中学开展了围绕高三一轮复习的课堂教学实践与研讨活动。

常州市戚墅堰高级中学耿瑞老师与课题组成员江苏省武进高级中学的叶鹏林老师分别围绕着高三《氮及其化合物》《化学反应及能量转化》一轮复习课进行展示。

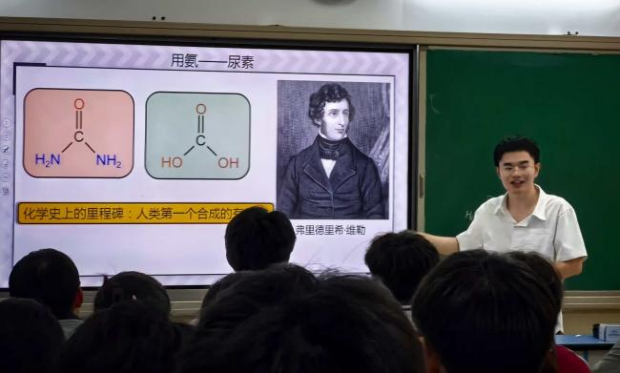

耿瑞老师以“氨”为核心联系其他氮的化合物,设计了“造氨-工业合成氨”、“用氨——氮肥的合成与使用”、“治氨——氨氮废水的处理”三个环节,融合氧化还原反应、化学反应速率与化学平衡、物质结构与性质、化学电池等知识,重构了以氨为核心的“氮循环”体系进行总复习,以“问题串”的形式帮助学生进行有关氨氮知识的再建构。“造氨” 环节关联分子结构与反应条件,“用氨” 环节结合氮肥制备巩固性质考点,“治氨” 环节引导设计废水处理方案。耿老师借实验强化应试技巧,通过次氯酸氧化废水实验,纠正方程式书写误区,解析 pH 变化本质。学生化身“工业化学分析师”,自主构建知识网络。课题组成员称赞其精准契合复习需求,为备考创新提供范例。

叶鹏林老师以航空航天为锚点,通过 “火箭能量、太空供电、循环制氧”三大问题,打造了化学反应与能量主题的项目式复习课。课堂以火箭升空切入,三大问题串联起知识脉络:“火箭能量之源” 环节,聚焦燃料燃烧,复习热化学方程式、焓变,活化能及盖斯定律;“太空供电之术” 以燃料电池为载体,讲解电极反应式书写、比能量等,更穿插高考题强化考点应用;“循环制氧之法” 回归热效应,借萨巴蒂尔反应实例演练盖斯定律计算。学生化身 “航天化学顾问”,在解航天难题中构建知识体系。课堂以航天为骨架、探究为血脉、考点为筋骨,兼顾兴趣与应试,为备考提供了优质范本。

课后,全体与会人员围绕研究主题对两堂课的教学设计和课堂实践展开了深入研讨。教师们各抒己见,畅所欲言,从各自不同的观课视角提出了对两节课的观课感悟,并提出了宝贵的改进意见。在积极的交流探讨中、在深入的思维碰撞中,我们研究的重点问题进一步明朗,问题的解决策略也进一步明晰。

课题组核心成员、江苏省前黄高级中学国际分校的居亚芬老师结合科学工程实践理念,对耿瑞、叶鹏林两位老师的课作出精彩评析,直击课堂亮点与育人价值,她评价“两节课为高三项目式复习提供了可借鉴的优质范本,尽显科学工程实践的备考赋能价值。”

居老师指出,耿瑞老师的课堂精准聚焦 “元素及其化合物” 知识进阶,教学设计深度融合三大核心素养:科学探究与工程设计的实践导向、数据分析与模型构建的思维训练、跨学科整合的视野拓展。更难能可贵的是,课堂紧贴高考命题逻辑,将尿素、氨氮处理等高频考点自然融入 “造氨 — 用氨 — 治氨”的工业情境中,实现知识复习与应试能力的无缝衔接。

居老师认为,叶老师的课堂堪称情境教学与学科融合的典范,将情境应用落到实处、推向极致。巧妙以情境为纽带,深度链接材料科学、物理、化学三大领域,打破学科壁垒,让知识不再孤立存在,实现了跨学科知识的有机融合,完美契合科学工程项目式学习对综合性、实践性的核心要求。在教学过程中精准穿插高考核心考点,让情境探究与应试能力提升相辅相成,既激发了学生的科学探究兴趣,又高效夯实了备考基础。

活动最后,课题主持人、常州市教育科学研究院高中化学教研员金剑锋老师对本次研讨活动进行了精准的总结。

金老师首先对两位授课教师的课堂给予高度认可,他指出两位老师所选用的教学资源丰富、课堂实施流畅,显现出既“有料”又“有招”,两节课的设计与实施精准贴合课题核心主题,无论是情境创设的适切,还是学科实践的深度,都为项目式学习的落地提供了优质范例,充分展现了教师对课题理念的深刻理解与高效转化。

针对当前高三复习教学的痛点,金老师指出一轮复习需摒弃 “求快贪多”的误区,应以“强化知识本质理解”为核心,立足学生学情,切实推动教学从“解题技巧传授”向“问题解决能力培养”转变,确保复习内容真正内化为学生的学科素养。

最后,金老师对全体高三化学教师寄予期望,强调复习教学需做到 “有研究、有方法、有效果”。全体教师要始终坚守“一题两书”导向, 以高考真题为实践抓手,以课本教材、课程标准为理论根基,让教学始终紧扣核心依据;教师不仅要在内容设计的“如何教”上要花功夫,更要在学生“如何学”的活动设计上花心思,要让学生真正动起来;既要追求课时教学的“速效”成果,更要放眼学年全程的“长效”目标。

笃学敦行始于心,研学并进践于行。教学研究是教师专业化成长的必经之路,课题研究是教育教学研究的重要载体,是提高课题组全体教师专业水平和教育教学质量的有效途径。此次基于科学工程实践的高中化学项目式学习活动开发与实施研究活动的开展,使得课题组全体成员更加深入地理解了融合科学工程实践的项目式学习的实施路径。在课题研究的道路上,我们将继续勤奋钻研,深耕细作,进一步将研究的理论成果运用于教学实践,促进教科研能力的稳步提升。