4月29日下午,常州市高二化学教研活动暨常州市高中化学学科领军教师培养项目活动如期举行,本次活动采用线上“云教研”的方式,常州市区、新北区和经开区的各校高二化学老师以及常州市高中化学学科领军教师团队参加了此次研讨活动。本次活动由常州市北郊高级中学张颖(大)老师主持,常州市北郊高级中学的张颖(小)老师和常州市戚墅堰高级中学的张泽老师围绕《平衡原理在生产生活中的应用》分别开设了同题异构的复习课。

张颖(小)老师从学生课间跑操真实场景出发,提出了“跑步时为什么要大口喘气”的问题,激发学生学习兴趣,并让学生基于相关信息分析其中蕴含的平衡原理;后续又提出了“人体代谢产物为酸性,人体会不会越来越酸?”,引导学生从定性和定量的角度计算血液的pH值,然后让学生从平衡移动的角度解释人体是如何维持血液的pH,在这一环节,张老师为了让学生体验血液中 缓冲效果,精心准备了相关实验,学生通过动手实验近距离感知缓冲效果;最后以判断解释“可乐传言”培养学生解决问题的能力。整节课学生学习任务明确、课堂教学内容丰富、问题层层递进,将“化学反应的方向、限度、速率、溶液pH的计算、沉淀溶解平衡”等知识融合于课堂主线中,通过师生对话、生生对话、促进学生思维的外显,较好地培养了学生的逻辑思维能力,提升了学生的学科理解能力。

缓冲效果,精心准备了相关实验,学生通过动手实验近距离感知缓冲效果;最后以判断解释“可乐传言”培养学生解决问题的能力。整节课学生学习任务明确、课堂教学内容丰富、问题层层递进,将“化学反应的方向、限度、速率、溶液pH的计算、沉淀溶解平衡”等知识融合于课堂主线中,通过师生对话、生生对话、促进学生思维的外显,较好地培养了学生的逻辑思维能力,提升了学生的学科理解能力。

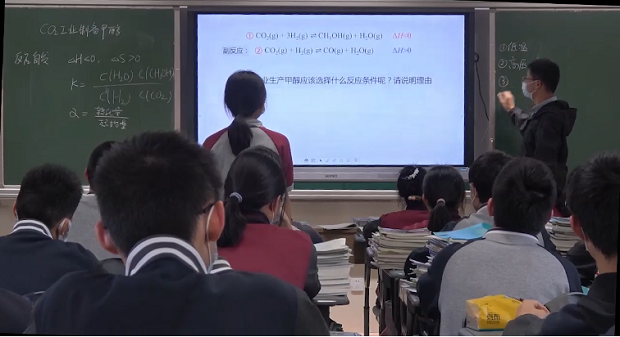

张泽老师从“碳达峰、碳中和”的大背景出发,围绕“CO2工业制备甲醇”的核心任务,重点探讨了反应适宜的条件,研究了CO2平衡转化率呈现“抛物线”形状变化的原因,最终得出了工业生产甲醇的工艺流程和操作条件。过程中,通过图像帮助学生理解工业生产“不达到反应平衡”的原因,搭建了“情境线—素养线—知识线—能力线”四线一体的教学框架,围绕工业制甲醇的条件选择,让学生理解设计化学反应解决实际问题的一般流程,体验甲醇真实的生产过程,运用已有的化学反应原理知识解决工业生产实际问题,极大地提升学生的化学学科核心素养。

课后,两位老师分享了自己的教学设计思路和教学反思,江苏省华罗庚中学的吴风琴和江苏省溧阳中学的周春美老师从学科理解的角度对两位老师的课做了精彩点评,并给出了一些教学建议。

吴风琴老师认为张颖(小)老师的课以大单元视野理解课标和教材意图,精选各种素材,提出若干非常有思考性问题,并在课堂实施中加强社会性科学议题的研究,促进了学生“知情意行”的有效统一。吴风琴老师以《基于“学科理解”,指向“问题解决”》为主题,从以下四个方面对本课进行了点评:一、关注任务内容融合,促进知识建构;二、创设真实问题情境,激发学习兴趣;三、突出学科理解视角,提升思维品质;四、重视核心素养落地,指向问题解决。吴老师对整节课进行了详细的切片式分析,对整节课的亮点进行了细致的放大镜式聚焦,并作出了中肯的评价。

周春美老师以《学科育人视角下的学科实践》为主题,分析了张泽老师的课。周老师认为张泽老师能以真实化工生产为情境,以核心素养发展为目标,搭建“情境线——素养线——知识线——能力线”四线一体的教学框架,非常巧妙的进行了“反应方向——反应限度——反应速率”的复习教学。她认为这节课有四个明显的亮点:一、聚焦热点话题、提升社会责任。二、依托真实情境,激发学习兴趣。三、利用教、学、评一体化,提高复习效率。四、渗透建模思想,发展核心素养。周老师对课堂中的两个预设的留白环节作出了高度评价,并提出了自己的建议。最后,基于一张数据图的困惑与全体参会老师进行了探讨,可谓是“学无止境,教也无涯”。

活动最后张颖(大)老师对两节课做了总结性点评,并传达了教研员金剑锋老师对全体老师的期望:在基础年级的教学中要进一步加强对新课标、新教材、新高考的研究,不断增进教师自身对化学学科本质的理解,完善化学学科教学思维,引导学生运用化学学科知识和学科方法去认识自然世界,从化学学科视角探究、分析和解决与化学相关的真实问题,从而培育学生的学科核心素养,提升师生的课堂教学品质。